Kampf der Menschenbilder

Unschöne Aussichten

Schauen wir einmal über die tagespolitischen Spannungen zwischen den Großmächten (einschließlich Europa) hinweg. In einem sehr umstrittenen Buch bereits aus dem Jahr 1996 mit dem Titel Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert schrieb der US-amerikanische Politologe Samuel Huntington, dass der 'eigentliche' weltpolitische Spannungsherd nach dem Fall der Sowjetunion die Konkurrenz verschiedener, großer Weltkulturen sein werde. Seine Theorie erregte vor allem deshalb Unmut, weil sie an die alte Kulturkreislehre des deutschen Ethnologen Leo Frobenius aus dem Jahr 1898 anschloss, die später vor allem von rassistischen und autoritären Regimes, allen voran von den Nazis, zur Rechtfertigung ihrer sozialdarwinistischen Aggression im Sinne einer 'Rettung des Abendlandes' missbraucht wurde. Wie sich nun, fast dreißig Jahre später, herausstellte, lag Huntington mit seiner Theorie tatsächlich falsch, leider aber nicht mit seiner Prognose, dass es in näherer Zukunft zu einer Art von 'Kampf der Systeme' kommen würde. Es lässt sich schwer leugnen, dass sich die Staatengemeinschaft der Welt gerade in einer solchen Auseinandersetzung befindet. Wenn es aber nicht die imaginierten Kulturkreise à la Frobenius bzw. Huntington sind, die miteinander um Vorherrschaft kämpfen, was ist es dann?

Die große Frage: Was ist ein Mensch?

Ich behaupte, dass es etwas Tieferliegenderes als die unterschiedlichen Kulturen ist, was hier aneinandergerät. Das sieht man schon daran, dass die von Huntington benannten Kulturräume sich überhaupt nicht auf die heutigen Spannungen der Weltpolitik abbilden lassen. Huntington konnte selbstverständlich nicht ahnen, dass die USA sich immer deutlicher aus der westlichen Wertegemeinschaft zurückziehen, und dass Russland und China, trotz ihrer fundamentalen kulturellen Unterschiede, inzwischen den Kern eines neuen Machtblocks bilden. Seine Kulturraumkarte wirkt heute hoffnungslos veraltet.

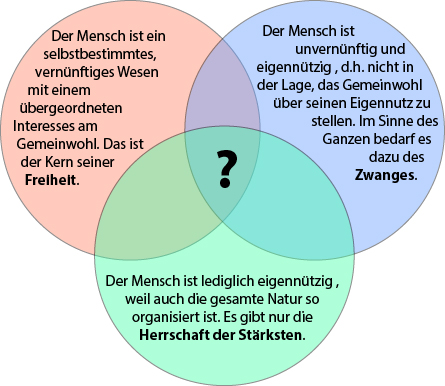

Der tatsächliche Wettbewerb ist tatsächlich eher ein philosophischer, bzw. näherhin ideologischer. Es geht um das dominierende Menschenbild der verschiedenen Machtblöcke. Hier können wir von drei großen Modellen sprechen, auf die sich die gesamte heutige Großmachtkonkurrenz projizieren lässt. Diese drei Menschenbilder lassen sich schlagwortartig wie in der nachstehenden Illustration beschreiben, wobei der Ausdruck 'der Mensch' sich auf das Gattungswesen homo sapiens bezieht:

- Individuelle Freiheit: Der Mensch ist (zumindest prospektiv) selbstbestimmt und ohne Zwang imstande, seinen Eigennutz zum Wohle der Gemeinschaft zurückzustellen.

- Kollektive Stabilität: Der Mensch ist nur unter permanentem Zwang bereit, seinen Eigennutz zugunsten des Gemeinwohls zurückzustellen.

- Sozialdarwinistischer, ewiger Kampf: Der Mensch ist eigennützig; die Idee eines übergeordneten Gemeinwohls ist eine geschichtlich bedingte, letztlich realitätsfremde Ideologie ohne Aussicht auf Erfolg.

Diese drei Menschenbilder stehen in der politischen Realität einander allerdings nicht in Reinform gegenüber, sondern mischen sich im politisch-ideologischen Diskurs. Dadurch entsteht eine 'Grauzone' der Ungewissheit, wohin ein konkreter Staat und seine Gesellschaft überhaupt gehören. Das lässt sich so illustrieren:

Abb. 1: Drei grundsätzlich unterschiedliche Menschenbilder

Ad 1: Das erste (rote) Menschenbild wird nicht nur von den Erben der europäischen Aufklärung, also vor allem den Gesellschaften des globalen Westens (mit zunehmender Ausnahme der USA) vertreten, sondern auch von vielen Einzelpersonen auf der ganzen Welt. Herrschaftssysteme, d.h. konkrete Regierungen, neigen aber dazu, die vielen Menschenbilder in den heutigen Großgesellschaften zu einem generellen Ansatz zu vereindeutigen. Für dieses erste Menschenbild stehen heute der größte Teil der europäischen Staaten sowie Kanada, Australien und Neuseeland und darüber hinaus viele Einzelpersonen.

Ad 2: Das zweite (blaue) Menschenbild ist die grundlegende Rechtfertigung aller autoritären Staaten der Welt für die Überwachung und Unterdrückung der Meinungsäußerung ihrer eigenen Bevölkerung und im Ausland, sofern sie Kritik an der der jeweiligen Regierung äußern. Tatsächlich taugt diese Rechtfertigung aber, wenn überhaupt, nur für die Herrschaftssysteme in Staaten, die sich wirklich um das Gemeinwohl ihrer Bevölkerung und die Stabilität ihrer Gesellschaft bemühen. Dies würde ich tendenziell beispielsweise China unterstellen, nicht jedoch Russland, dem Iran, vielen afrikanischen Diktaturen und noch einer Reihe weiterer Staaten. Sie alle fallen unter das dritte der oben genannten Menschenbilder.

Ad 3: Das dritte (grüne) Menschenbild betrifft Staaten, deren Regierungen lediglich vorgeben, um die Stabilität iher Gesellschaft besorgt zu sein. Schaut man jedoch genauer hin, herrscht dort das Prinzip einer rücksichtslosen Bereicherung der Eliten, das hinter vorgehaltener Hand achselzuckend als das 'Gesetz der Natur, d.h. der Wildnis' beschrieben wird: Tatsächlich sei eben der Stärkste auch der Herrscher über alle übrigen Teilnehmer einer entsprechenden Population. Eine übergeordnete Moral gebe es 'in Wirklichkeit' nicht, sondern nur Eigenutz und Kampf um Herrschaft. Schockierenderweise für die ehemalige westliche Staatenallianz bekennen sich die USA inzwischen ganz offen und frivol zu diesem Menschenbild, eifrig unterstützt von milliardenschweren Unternehmern, die obendrein Herrscher über das digitale Kommunikationsuniversum eines großen Teils der Welt sind. Aber auch Regimes wie jenes im Iran und in Nordkorea sind tatsächlich, d.h. in Ansehung ihres realen politischen Handelns, Anhänger dieses dritten Menschenbildes.

Auf den ersten Blick sieht alles ganz einfach aus...

Nun scheint es zumindest für das traditionell westliche Publikum ganz selbstverständlich zu sein, sich für die Vernunft und die Freiheit des Individuums zu entscheiden, also für die Variante 1 (rot). Damit wäre auch eine wohlfeile Rechtfertigung herbeigeschafft, um alle Anhänger und Herrschaftssysteme mit einem davon abweichenden Menschenbild zu diskreditieren. Ganz so einfach ist es jedoch leider. Denn der gemeinsame Vorwurf aller nicht-westlichen Gesellschaften gegen erstere lautet, dass 'der Westen' in seiner Verteidigung von Menschenrechten, individueller Freiheit etc. verlogen sei. Tatsächlich habe er über die Jahrhundertes des europäischen Kolonialismus nicht nur ein radikal eigennütziges, sozialdarwinistisch-rasstischisches Gesellschaftsideal vertreten und mit der Ausbeutung anderer Gesellschaften seinen gegenwärtigen Reichtum aufgebaut, sondern auch nach dem Ende des Kolonialismus der ganzen Welt nur seine zunehmende innere Verkommenheit (Drogen, Kriminalität, Verlust der sozialen Kohäsion und Solidarität) vor Augen geführt. Der Glaube der Aufklärer an den selbstbestimmten, vernünftigen Menschen sei dieser Kritik zufolge nicht eingelöst worden, und es sei auch nicht klar, ob das je möglich sein werde.

Ein Land wie beispielsweise China kann obendrein auf eine mehr als zweitausendjährige, durchweg sehr autoritäre Geschichte verweisen, die aber immerhin dazu führte, dass China die älteste körperschaftliche (näherhin staatliche) Organisation der Welt ist. Selbst die Katholische Kirche ist um Jahrhunderte jünger. Und China ist nicht nur in den letzten zwanzig Jahren wieder zur einer Supermacht aufgestiegen, sondern war dies schon für Jahrhunderte im so genannten europäischen Mittelalter. Bereits um das Jahr 900 unserer Zeitrechnung herrschte dort eine derartige Ordnung und Stabilität und damit ein solcher Wohlstand, dass die Bevölkerung Chinas mehr als 100 Millionen Personen umfasste. Es gab eine allgemeine Schulpflicht; die Alphabetisierungsrate lag bei über 90%. Praktisch alle Erwachsenen, bis zu den Bauern auf dem Lande, konnten Verträge lesen und abschließen. Die Staatsorganisation war ähnlich differenziert wie in heutigen, modernen Gesellschaften. Erst die industrielle Revolution, die aus dem Westen über China hereinbrach, machte dem alten System den Garaus. Wie enorm anpassungsfähig China ist, zeigt die dortige Entwicklung seit dem Tode Maos.

Diese und weitere Gründe könnten dazu führen, China als Musterbeispiel der 2. Gruppe (blau) einzuordnen. Aber nicht einmal dies ist eindeutig. Denn als Staat ist China bis in paranoide Zustände dem Sozialdarwinismus verfallen: Jegliche Kritik, egal, ob sie von innen oder von außen kommt, wird als Gefahr für den Fortbestand des gesamten Staates wahrgenommen und mit allen, auch gewaltsamen Mitteln bekämpft.

Die größte Überraschung der letzten Jahre dürften jedoch die USA sein. Dort hat die Uneindeutigkeit des kollektiven Menschenbildes die Form einer radikalen gesellschaftlichen Spaltung angenommen, wobei die rassistischen Sozialdarwinisten offenbar die Oberhand gewonnen haben. Die USA scheinen immer stärker in die dritte obige Kategorie zu torkeln.

Was bedeutet das alles?

Nun, bisher können wir nur sagen, dass alle drei Menschenbilder aus unterschiedlichen Gründen offenbar nicht so einfach zu rechtfertigen sind, wie dies landläufig und am Stammtisch gerne vertreten wird. Auch die Religion, bei Huntington noch ein ganz wesentliches Bestimmungsmerkmal, spielt nicht die eindeutige und zentrale Rolle, die ihr in ideologischen Streitgesprächen immer wieder zugewiesen wird. Es bedarf folglich erheblicher, zunächst intellektueller, aber auch emotional engagierter Bemühungen, eine neue Synthese in diesem Zusammenstoß der Widersprüche zu finden. Der Gottvater der modernen Dialektik, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, scheint hier etwas verstanden zu haben, wenn auch leider nur sehr abstrakt. Ein dreigliedriges Rätsel schwebt über der Weltbevölkerung, die hin- und hergerissen ist zwischen Hilflosigkeit und wechselnder Begeisterung für jeweils eines der drei Menschenbilder. Und nicht nur das: Die Entscheidung der Frage, was der Mensch ist, bildet nur den Auftakt zur der anschließenden Frage, wie eine ganze, entsprechend bessere Gesellschaft ausschauen könnte. Diese Frage dürfte die schwierigste von allen sein. Denn die Anhänger der jeweiligen Gruppe werden sagen:

- (der ersten Gruppe): 'Die ideale Gesellschft ist diejenige, in der niemand von staatlicher Tyrannei überwältigt oder von Stärkeren niedergetrampelt wird.'

- (der zweiten Gruppe): 'Die ideale Gesellschaft ist diejenige, in der ein starker Staat für das maximale Gemeinwohl sorgt, auch wenn dies mit enormer Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten verbunden ist.'

- (der dritten Gruppe): 'Die ideale Gesellschaft ist diejenige, in der jede/r die Chance hat, sich ohne staatliche Einschränkungen nach oben zu kämpfen und, sofern sie oder er es schaffen, den anderen zu diktieren, wie sie zu leben haben.'

In einer entsprechenden, fiktiven 'Gesprächsrunde' der gesamten Weltbevölkerung scheint es angeraten, sich zunächst auf die Geschäftsordnung dieses Gesprächs zu konzentrieren, d.h. sich darüber zu unterhalten, welche (Meta-)Regeln für dieses Gespräch gelten. Mein einziger Vorschlag hierfür lautet: 'Keine Gewalt!' Der Rest wird sich finden. (ws)